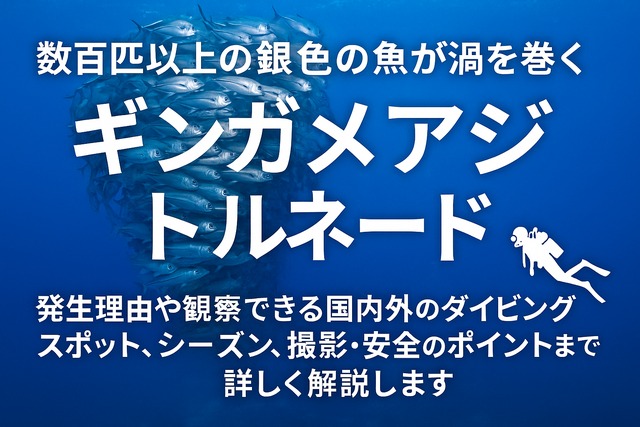

海中で巨大な渦を描くように群れるギンガメアジのトルネードは、ダイバーなら一度は目にしたい圧巻の光景です。

数百から数千匹もの銀色の魚体が水中で円を描き、光を反射しながらゆったりと、しかし力強く回転する様はまさに海の芸術。この現象は単なる偶然ではなく、彼らの生態や行動パターン、環境条件が複雑に絡み合った結果生まれるものです。

- 防御本能による群泳

- エネルギー効率を高める泳ぎ方

- 産卵やペアリングの舞台

- 潮流・水温などの環境条件

- ダイバーにとっての観察の魅力

この記事では、ギンガメアジのトルネードが発生する理由から、日本国内外のおすすめダイビングスポット、見られる季節や時間帯、さらには安全に楽しむためのポイントまでを網羅的に解説します。特に粟国島の記事と重複しない視点で、久米島・沖永良部島・伊平屋島・海外の事例を中心に紹介します。撮影のコツや観察マナーも加え、初心者から上級者まで役立つ内容を詰め込みました。

自然の神秘を目の当たりにする瞬間は、事前の知識と準備があってこそ最大限に楽しめます。この記事を通して、あなたが次に潜る海でギンガメトルネードと出会うチャンスを確実に掴めるよう、徹底的に情報をお届けします。

ギンガメアジがトルネードになる理由

ギンガメアジのトルネードは、防御・省エネ・繁殖の3つの軸が重なって生じる群泳様式です。個体は近傍の仲間との距離と方位を保ちながら、渦状の流路に乗ることで体力消耗を抑え、同時に群全体の見かけサイズを拡大して捕食者を牽制します。さらに繁殖期には“出会いの広場”として機能し、オスの婚姻色や追尾行動が渦の躍動を増幅します。

行動生態のコア要素

- 防御の効果:群れが塔や壁のように見え、外敵の突入を抑止

- 省エネの効果:先行個体の尾流を活用して推進抵抗を低減

- 繁殖の効果:視認性が上がり、ペア形成の効率を高める

“渦”を生みやすい外部条件

- 一定方向の潮流と適度な流速

- 魚群を滞留させる地形のくぼみ・岬先端・肩

- 透明度と光量:視覚信号の到達距離が伸びる

ミクロ視点:個体間ルールの重ね合わせ

個体は「接近しすぎない・離れすぎない・同方向へ」という単純ルールを持ち、これが群として自己組織化。“渦”はその安定解のひとつとして現れやすい形です。

| 要素 | 群れへの影響 | 観察ヒント |

|---|---|---|

| 潮向・潮速 | 渦の位置・密度が安定 | 転流前後の活性に注目 |

| 地形 | 滞留・回転の核を形成 | 岬の先端・ドロップ先の肩 |

| 光と透明度 | 合図・追尾の効率向上 | 太陽角度を意識した逆光配置 |

💬「渦の“核”を見つけたら、少し離れて待つ。自分から追いかけず、群れに回ってきてもらうのがコツ。」

ギンガメトルネードを楽しめるダイビングスポット

本記事では「粟国島」は扱わず、久米島・沖永良部島・伊平屋島・海外を中心に紹介します。各地で潮流・地形・回遊ラインが異なるため、同じ“トルネード”でも表情が大きく変わります。

久米島(イマズニ/トンバラ)

- 特徴:台形状の肩・岬先端に群れが乗りやすい

- メリット:ワイドに抜ける透明度で立体感が出る

- 留意:うねり・激流時はエントリー方法を柔軟に

沖永良部島

- 特徴:黒潮分流の速い流れ。回遊の“ライン”が明瞭

- メリット:密度の高い渦と入れ替わる群れのリレー

- 留意:中〜上級者向けのドリフト前提

伊平屋島(スーカブヤーなど)

- 特徴:ドロップオフ沿いに見上げる“塔型”の渦

- メリット:地形と魚群の両方を同一フレームで収めやすい

- 留意:浮力と棚沿いの移動スキルが鍵

海外(例:パラオ等)

- 特徴:潮汐差が大きくスケールも拡大

- メリット:数と速度の迫力。ブルーの抜けも魅力

- 留意:現地ルール・サイン体系を必ず共有

| 海域 | 狙いどころ | 相性の良い潮 | 推奨スキル |

|---|---|---|---|

| 久米島 | 台地の肩・岬先端 | 転流前後 | 中性浮力/フリー潜降 |

| 沖永良部 | 回遊ラインの“角” | 下げ〜止まり | 中〜上級ドリフト |

| 伊平屋 | ドロップの縁 | 潮当たり | 棚沿いの移動管理 |

| 海外 | チャンネル・岬 | 潮圧強 | 現地サイン遵守 |

💬「“走る群れ”を追うより、回遊が戻る地点で待機。結果、長く・近く・安全に観察できる。」

ギンガメアジの産卵・ペアリングとの関係

渦は繁殖期のコミュニケーション空間でもあります。オスは婚姻色や黒化で存在を強調し、メスの周囲を取り巻いてアピールします。ペアが成立すると群れの外縁へ移動し、やがて群れを離脱。渦の密度や形状は、この求愛の力学でダイナミックに変化します。

観察の着眼点

- 色変化:体色の濃淡・黒化の有無

- 配置:外縁部での二匹行動→離脱の連続

- 速度:求愛時は“加速→減速”のメリハリ

撮影の基礎動線(干渉せず記録する)

- 外縁の斜め後ろ45°で待ち、群れのカーテンを抜く

- 離脱ペアの進行方向を予測し、先回りはしない

- ストロボは拡散気味、反射焼けに注意

| サイン | 意味 | 観察者の行動 |

|---|---|---|

| 黒化・急旋回 | 求愛強化 | 距離を保ち進路を空ける |

| 二匹で外縁へ | ペア成立仄示 | 追走せず背景に群れを活かす |

| 群れの密度変化 | 入れ替わり・離脱進行 | 立ち位置を微調整 |

💬「“見せてもらう”姿勢が最強。追わず、待つほどドラマは近づいてくる。」

ギンガメトルネードの見られる季節・タイミング

海域によりピークは異なりますが、共通して潮汐・水温・透明度の三要素が鍵。遠征は“外しても得られる”二本立て(群れ狙い+地形/マクロ)で計画すると満足度が上がります。

季節別の狙い分け(例)

- 春:黒潮寄りで回遊線が立ち、密度の濃い渦

- 夏:光量と抜けで立体感。早朝エントリーが効く

- 秋:透明度の“窓”に当たると超ワイドが成立

- 冬:流れ強。安全マージンを広く取る運用

| 海域 | 目安シーズン | 時間帯 | 補助ターゲット |

|---|---|---|---|

| 久米島 | 初夏〜初秋 | 朝〜午前 | トンバラの地形・回遊 |

| 沖永良部 | 早春〜晩春 | 午前 | カスミチョウ群・穴地形 |

| 伊平屋 | 晩春〜初夏 | 太陽高い時間 | ドロップのブルー |

| 海外 | 現地潮汐依存 | 転流前後 | チャンネルの回遊魚 |

💬「“潮見+風向+うねり”の三点読みで、外れを減らす。一本目の情報で二本目を組み替える柔軟さも武器。」

ギンガメトルネードの迫力とその魅力

光の柱と銀の壁。渦の“厚み”が視界を占拠し、包み込まれる没入感は唯一無二です。ワイド構図では“塔”“カーテン”“逆光シルエット”などの語彙で表情を設計し、動画では回転速度の緩急を活かして編集のリズムを作ります。

表現づくりのフレームワーク

- 塔:縦の伸びを強調。下から煽って太陽も入れる

- カーテン:斜めに横切る群れを平行移動しながら

- 逆光:反射ハイライトを粒状にちりばめる

機材・設定の要点

- レンズ:超広角(フィッシュアイ)で距離を確保

- 絞り:F8〜11で角まで解像。SSは1/125〜1/250

- WB:やや寒色寄せで銀の質感を強調

| 狙い | 立ち位置 | 露出の考え |

|---|---|---|

| 塔 | 下→上へ見上げ | 逆光でコントラスト確保 |

| カーテン | 平行移動で追い抜かせる | シャッター速めで粒立ち |

| 密度表現 | 外縁で重なりを稼ぐ | 絞り優先で周辺まで解像 |

💬「“寄らずに大きく”。広角+距離で圧を出すのが、群れを乱さない最短ルート。」

ギンガメトルネードを安全に楽しむポイント

迫力に呑まれないために、計画・装備・手順をルーティン化します。ドリフト中心のポイントでは、入水前ブリーフィングと水中サインの共有が生命線。浮力・残圧・深度の“基礎”を崩さないことが、結局いちばん強い安全策です。

運用のチェックリスト

- 入水前:潮汐・風向・うねり・透明度の共有

- 水中:縦に割れない(上下分断を作らない)

- 浮上:SMB(シグナルフロート)を必携・適時展開

トラブル回避の考え方

- “追い過ぎない”原則:流れに乗って並走

- 賑わい時:写真列と見学列を分ける

- 視界悪化:ロスト時は深追いせず浮上プロトコルへ

| リスク | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|

| 流され | 外縁で流速増・はぐれ | バディ距離一定・合図統一 |

| 減圧関連 | 興奮→深場滞在延長 | タイム管理・深度制限厳守 |

| 群れへの干渉 | 至近追尾で散らす | 最短でも2〜3mは空ける |

💬「安全は“技量×準備”。余裕があるほど、長く・美しく・近くで見られる。」

まとめ

ギンガメアジのトルネードは、単なる魚群行動ではなく、生態・環境・タイミングが見事に重なった結果生まれる奇跡の瞬間です。久米島や沖永良部島、伊平屋島、さらには海外スポットでは、それぞれ異なる特徴や迫力を持つトルネードを観察できます。シーズンや潮流の知識、安全対策、そして自然への敬意が、この感動をより深く味わう鍵です。

撮影を狙う場合は、光の角度や背景を意識しつつ、群れとの距離感を大切にしてください。間近で迫力を感じるだけでなく、少し引いた位置から全体像を収めることで、渦の美しさを際立たせられます。また、現地ガイドやショップの情報を活用し、最新の出現状況やポイント選びに反映することも重要です。

自然が織りなすこの壮大な光景は、無理に求めるのではなく、環境や生態系を守る行動とともに出会いを待つ姿勢が求められます。知識と経験を重ねた先に、海中で銀色の渦が目の前に広がる瞬間が訪れるでしょう。その感動は、ダイビング人生の中でも忘れられない宝物となるはずです。