水温の下がる冬〜春に遭遇例が増え、岩礁の縁や溝、オーバーハングの裏側など、付着生物が豊富で潮が適度に当たる帯に現れやすいのが大きな特徴。とりわけ近縁の「ウデフリツノザヤウミウシ(通称ピカチュウ)」と混同されやすく、現場での識別力と記録写真の撮り分けが成果を分けます。

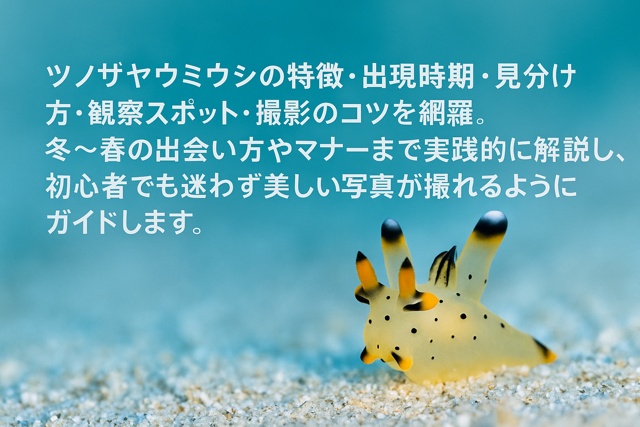

本記事では、ツノザヤウミウシの特徴・出現時期・見分け方・観察スポットの読み解き方・撮影のコツ・保全と安全まで、ダイブ計画に直結する実践情報を体系化。はじめての人でも迷わず探せるよう“帯を読む”考え方と、写真が確実に上達する設定・アプローチの勘所をまとめました。

- 検索意図に直結:ツノザヤウミウシの特徴/出現時期/見分け/撮影術を網羅

- 現場で使える:水温・地形・餌の「帯」を手掛かりに発見率を高める方法

- 失敗を減らす:識別のチェックリストとトラブル時のリカバリー手順

- 倫理と安全:ノータッチ・最小限ライティング・環境負荷低減の行動指針

コンデジから一眼まで対応する設定例、国内定番エリアの季節傾向、撮影現場で役立つ合図やマナーもひとまとめ。次の週末の海で、そのまま試せる“現場目線のガイド”としてお使いください。

ツノザヤウミウシとは?特徴と基本データ

ツノザヤウミウシは、軟体動物門・腹足綱・裸鰓目に属する小型種で、前方に突き出す角状の付属突起と、半透明〜淡黄の地色に点在する細かな斑紋、触角や背面突起・尾部の先端を縁取る黒〜濃紺のラインが外見上の要点です。海中での存在感は決して強くないものの、光の当て方で透明感と縁取りが立ち上がり、被写体として非常にフォトジェニック。水温が下がる冬〜春に観察例が増え、岩礁のエッジ・溝・段差・オーバーハング裏など、付着生物が発達する場所に現れます。近縁のウデフリツノザヤウミウシ(通称ピカチュウ)に比べると地色の彩度が抑えめで、縁取りが細く、尾部がやや短い個体が多いのが一般的な印象です。

学名・分類と和名の由来

現場で「ツノザヤウミウシ」と総称される個体群は、Thecacera属のうち角状突起と鞘(触角基部の外套片)を特徴とするタイプに相当し、地域差や個体差が大きいのが常。和名は角(ツノ)と鞘(ザヤ)に由来し、シルエットの印象をそのまま言い表しています。厳密な種同定には内部形態の確認が必要な場合もあるため、ダイバー実務では形態特徴の総合評価で識別精度を高めるのが現実的です。

| 項目 | 要点 |

|---|---|

| 分類 | 裸鰓目・Thecacera属 |

| 体長 | 約5〜25mm(観察・撮影の狙い目は10〜20mm) |

| 主な餌 | コケムシ・カイメン・付着藻類に付随する微小生物 |

| 出現傾向 | 冬〜春(低水温期)に遭遇率上昇、年変動が大きい |

| 行動 | 短距離で緩やかに移動、強光には敏感な個体も |

体色・模様・角の形状

- 地色は半透明〜乳白〜淡黄。背景色の影響で見え味が大きく変わる。

- 先端の黒〜濃紺の縁取りは細めで、角状突起・触角鞘・尾部に現れやすい。

- 体側の斑紋は橙〜褐の微細点が散るタイプが多く、個体差が顕著。

サイズと成長段階

幼体は透明度が高く模様が薄い一方、突起の配置は早期から完成に近い形で現れます。成長に伴い斑紋コントラストと縁取りの黒が強まる傾向があり、写真では「透明感の幼体」「縁取りくっきりの成体」という対照的な魅力が楽しめます。

生態(行動・食性)

行動範囲は狭く、餌場のパッチ内を這うように移動。適度な潮流が餌を育てるため、同じ地形でも潮が“当たる面”で遭遇しやすいのが経験則です。強い直射光は体表の粘液に反応を起こすことがあるため、ライティングは控えめが基本。

英名・通称と現場での呼び方

英語圏では Thecacera nudibranch などと呼ばれます。国内では見た目の可愛さから総称的なニックネームで語られることも多く、観察ログでは写真と合わせて識別ポイントを書き残すと混乱が減ります。

- 用語メモ:鞘(さや)

- 触角基部を囲う外套片。縁取りの色や形は識別に有効。

- 用語メモ:突起

- 前方の角状付属突起。太さ・長さ・先端色を観察する。

撮影ヒント:まず“全景+突起+尾部”を1カット。次に先端縁取りと体側斑のクローズアップへ。編集時の識別と作品づくりが楽になります。

出現時期と生息環境

ツノザヤウミウシの遭遇率は季節要因に強く依存します。温帯域では水温14〜18℃を中心に観察記録が増加し、寒波通過後の数週間〜1か月程度に新顔が見つかることも珍しくありません。年ごとの当たり外れは、栄養塩や付着生物の発達、台風やうねりの影響など複数因子の合成結果として表れます。地形は“エッジ”の発想が鍵で、ゴロタと岩盤の境界、段差・溝、岬の肩、オーバーハング裏の暗がりなど、餌が濃縮する帯に着目すると効率が上がります。

分布と地域傾向

太平洋側(伊豆〜紀伊〜四国・九州)で安定的に記録があり、年により日本海側や離島での季節的出現が目立つことも。亜熱帯域では近縁種との同所的観察が起きやすく、識別用の記録写真を多めに残すと整理しやすいでしょう。

水深・水温・海況の目安

| 条件 | 目安 | 現場での行動 |

|---|---|---|

| 水深 | 5〜25m。浅場中心の年もある | 凪の日に浅場の面を広くスキャン。うねり時は無理をしない |

| 水温 | 14〜18℃で遭遇率上昇 | 寒波後は“新着帯”が生まれることあり。ログを即時確認 |

| 潮流 | 弱〜中の通り潮が理想 | 当たる面の外周(縁)をトレースし、帯を連続的に読む |

| 基質 | カイメン・コケムシ群生帯 | パッチの外周と“影に沿う面”を重点的に |

よく当たる微地形と餌の筋読み

- 境目攻略:ゴロタ↔岩盤・砂地↔岩礁など、素材変化のラインを帯として捉える。

- 段差・溝:潮が掃く“掃流帯”に餌が発達。左右スイープで視線を往復させる。

- オーバーハング裏:日照が弱く付着生物が豊富。ライトは低出力・斜光で。

帯の読み方:地図の等高線のように“等餌線”をイメージ。1本目で当たった等餌線を、2本目は角度と水深をずらしてなぞるとヒット率が伸びます。

季節運用のチェックリスト

- 直近1か月の水温推移を把握(ログ・ブイ観測)。下降局面を狙う。

- 風向・うねりで浅場の可否を判断。凪日は浅場の面を丁寧に。

- 付着生物の“育ち年”は粘る。ダイブごとに当たった帯を更新共有。

似ている種との見分け方

ツノザヤウミウシともっとも混同されるのがウデフリツノザヤウミウシです。両者は近縁で外見が酷似しますが、現場では「地色の鮮やかさ」「縁取りの太さ」「尾部の形状」「斑紋の出方」を軸に総合判断します。幼体は色が乗りきらないため、突起配置や鞘の形、撮影角度によるシルエット差が重要になります。

ウデフリツノザヤウミウシとの比較表

| ポイント | ツノザヤウミウシ | ウデフリツノザヤウミウシ |

|---|---|---|

| 地色 | 半透明〜淡黄で落ち着く | 鮮やかな黄〜橙で強発色 |

| 縁取り | 黒〜濃紺の細いライン | やや太く青味を帯びやすい |

| 尾部 | 短め・先細りがち | やや長く縁取り強調 |

| 斑紋 | 橙〜褐の微細点が散る | 黒点・帯状斑が明瞭 |

現場での識別プロトコル

- まず“全景+触角鞘+尾部”を1フレームで確保(F8〜11、やや引き)。

- 縁取りと斑紋の寄りカットを追加(方向性のある斜光)。

- 迷ったら色ではなく“突起配置と鞘の形”を優先判断。

幼体・個体差で迷うケースと解き方

- 幼体で色が弱い:輪郭優先のローアングルで突起配置を強調。

- 濁り・逆光で沈む:ホワイトバランスを現場合わせ、露出は−1/3〜−2/3EVで黒縁を活かす。

- 混群:同一帯に両者がいることも。帰港後の比較前提で“必須3カット”を徹底。

識別の鍵は“作品写真”の前に“記録写真”。最初の1分で将来の迷いを消すつもりで押さえましょう。

観察できる国内スポットとシーズナリティ

国内各地で観察例はあるものの、同じエリアでも年により“当たり年/外れ年”の差が出ます。以下は代表的な海域の傾向と、季節運用のヒントです。最新のログやSNSの記録を重ね、風と潮の条件が良い日に帯をつなぐ計画が有効です。

代表エリアと傾向

| 海域 | 季節の目安 | よく当たる帯 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 伊豆半島 | 冬〜春 | 浅場の段差・溝・オーバーハング裏 | 凪日優先。連続帯の再訪で的中率UP |

| 房総 | 冬〜晩春 | 潮当たりの良い岩礁エッジ | うねり弱のタイミングで面を広く |

| 紀伊 | 通年変動・春高め | 段差の掃流帯とゴロタ境目 | 透明度良い日は広域探索が有効 |

| 四国・九州 | 年変動大 | 外洋面のコケムシ帯 | “育ち年”は群発。記録共有が鍵 |

| 日本海側 | 寒波後〜春 | 浅場の暗がりと境目 | 季節来遊的。短期集中で狙う |

月別の狙い所(目安)

| 月 | 水温傾向 | 戦略 |

|---|---|---|

| 12〜1月 | 急低下 | 新着帯の形成を追う。浅場の面読みを丁寧に |

| 2〜3月 | 低位安定 | 当たった帯の再訪+角度・水深を微調整 |

| 4〜5月 | 徐々に上昇 | 個体の色乗りが良いタイミング。作品狙い |

情報収集と現場オペレーション

- 直近ログの“帯情報”を抽出:地形用語(段差・溝・縁)に注目。

- 2本構成:1本目で帯同定、2本目で角度・水深をずらして追試。

- 共有文化:見つけた帯は短く共有。譲り合いで回転率を上げる。

遠征のコツ:欲張って多域巡回するより“当たった帯”に粘る。時間差で新個体と出会える確率が跳ね上がります。

観察・撮影のコツ

成功の8割は“静かな接近”と“背景処理”で決まります。被写体の進行方向を塞がず、ローアングルでそっと同期し、斜め45〜70度の弱い光で立体感を作る。背景は抜くか整えるかの二択で、被写界深度と距離のコントロールが要。以下に機材別の設定目安とワークフロー、トラブル時のリカバリーをまとめます。

機材別・設定の目安

| 機材 | 推奨設定 | 意図 |

|---|---|---|

| コンデジ | マクロ/F8前後/1/200s/ISO100〜200 | 全景の記録を確実に。背景は遠ざけて抜く |

| ミラーレス+60mm | F8〜F13/1/160〜1/250s/ISO200〜400 | 突起の質感と先端縁取りを立たせる |

| 一眼+100mm | F11〜F16/1/200s/ISO200 | 被写界深度で体表の斑紋を活かす |

| ライト/ストロボ | 低出力・拡散・非対称配置 | テカリ回避と陰影設計。白飛び防止 |

ワークフロー(現場手順)

- 発見→距離を保って1呼吸。進行方向と退路を確認。

- 全景+触角鞘+尾部の“必須1枚”を撮る(記録優先)。

- 寄って縁取り・斑紋・突起の“識別3要素”を押さえる。

- 背景を整理し作品化:ローアングル、半逆光、ネガスペース設計。

色を美しく残すライティング

- 斜光で立体感:被写体に対して45〜70°、やや上方から当てる。

- 露出は−1/3〜−2/3EV:黒縁を締め、白飛び・テカリを回避。

- RAW前提:微妙な黄味と半透明感は現像で微調整。

作品づくりの要諦:“情報の写真”の次に“余白の写真”。主役と余白の比率を意識するだけで、完成度が一段上がります。

トラブルと対処

- 濁りでコントラストが出ない

- 被写体に近づき、光路を短く。バックは暗部を選ぶ。

- うねりで止まらない

- 底を蹴らず、岩と平行姿勢でローに構える。シャッター速度を一段上げる。

- テカリ・白飛び

- 出力を下げ、角度を変える。拡散板やディフューザーを活かす。

観察マナー・保全と安全

小さな生物ほど環境変化に敏感です。ツノザヤウミウシを“良い状態のまま次へ渡す”ため、ノータッチ・ノーリロケーション・最小限ライティングを徹底しましょう。ダイバー同士の譲り合いと短時間の記録撮影が、海にも写真にも良い結果をもたらします。

生物への配慮

- 触らない・動かさない・拾い上げない。

- 長時間の強照射を避け、反応が出たら照射を止める。

- 進行方向を塞がず、退路を残す位置取り。

環境への配慮

| 推奨行動 | 避ける行為 |

|---|---|

| 中性浮力を保ち底を蹴らない | フィンで砂・沈着物を舞い上げる |

| 器材のぶつかりを避ける姿勢管理 | 岩やカイメンを掴む・押さえる |

| 通路を譲り短時間で交代 | 一箇所を長時間占有・強照射 |

安全管理とコミュニケーション

- マクロ中は残圧・方位・時間を定期チェック(5〜10分間隔)。

- うねり強の日は浅場での長居を避け、姿勢を低く安定化。

- チームの手信号を事前共有し、発見時は短く共有・譲り合い。

良い海・良い写真・良い関係は同時に叶います。生物最優先と安全第一が、結局いちばん効率の良い“上達の近道”です。

まとめ

ツノザヤウミウシに最短で出会い、美しく残すには「季節と帯を絞る→静かに寄る→識別の必須カットを確保→作品づくりへ展開」という4手順がもっとも再現性に優れます。低水温期に潮の当たる岩礁の“エッジ”を連続的に追い、コケムシやカイメンの発達帯で足を止める。

まずは全景+触角鞘+尾部を1フレームで押さえ、次に先端の黒縁・斑紋・突起の質感を寄りで記録。ライティングは低出力で方向性を付け、白飛びとテカリを避けます。似ているウデフリツノザヤウミウシとの混同は、地色の鮮やかさ・縁取りの太さ・尾部の形状で整理し、幼体は“突起配置>色”の順で判断すると迷いが減ります。

行動面ではノータッチ・ノーリロケーション・短時間照射を守り、底を蹴らないフィンワークと中性浮力で環境負荷を最小化。撮影に熱中しても残圧・方位・うねりを定期確認し、チーム内の手信号でサクッと共有して譲り合う。この基本を徹底するだけで、遭遇率・写真の完成度・ダイブの満足度が同時に高まります。

- 探す場所:低水温+潮通し岩礁の縁・溝・段差の連続帯

- 撮る順番:全景→識別ディテール→作品(背景処理と立体感)

- 識別基準:色の強さ/縁取りの太さ/尾部の形/突起の配置

- 守る姿勢:ノータッチ・短時間照射・中性浮力・譲り合い

知識と配慮がそろえば、ツノザヤウミウシはぐっと身近な被写体になります。次の海では“帯を読む目”と“静かな手”を意識して、一期一会の色と質感を丁寧に切り取ってください。