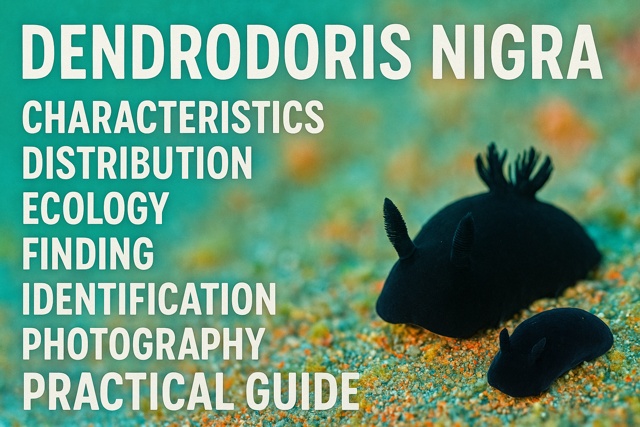

「クロシタナシウミウシ(Dendrodoris nigra)」は、シンプルに見えて識別の“鍵”が豊富な人気種です。和名が示すとおり歯舌(ラドゥラ)を持たないDendrodoris属の一員で、海綿を“面で削る”ように摂食する独特の生態が、好む環境や行動のリズムにも影響します。本稿では、形態の要点から分布と生息環境、生態・生活史、現場での探し方、類似種との見分け、撮影と記録のコツまでを一括整理。

ダイバー/磯観察者の実地ニーズに合わせ、初見でも迷わない「観察順序のフレーム」と、確度の高い“現場同定”を支えるチェックリスト・比較表・テンプレートを用意しました。読みながらすぐに活用できるよう、各セクションにはリストや表、ミニTipsを挿入してあります。

- 外套膜の質感・周縁の細線・触角/鰓を「三点セット」で確認

- “海綿+陰+段差”をキーワードに探索ルートを最適化

- 比較表で類似種を一発仕分け、撮影は+0.3〜+1EVで黒つぶれ回避

クロシタナシウミウシの特徴(形態・色彩・サイズ)

クロシタナシウミウシは、均一で滑らかな質感の外套膜と、黒〜暗灰の落ち着いた体色が基本となる。外套膜はふっくら厚みがあり、光を斜めから当てると縁の立体が柔らかく立ち上がる。個体によっては外套膜周縁にごく細い橙色のラインが入り、露出設定によっては消えて見えるほど繊細だ。触角は体色同系色で目立ちすぎず、横方向に刻まれた微細な段(葉状突起)が識別のヒントになる。後方の二次鰓は花弁状に開くが、全体のトーンと馴染むため派手には映らない。最大全長は地域差があるが、現場では30〜60mm級が一般的で、ときに80mm前後の大型個体も報告される。Dendrodoris属の最大の特徴は“歯舌を持たないこと”。このため口器周辺は硬い構造に乏しく、全体の輪郭も“とろり”とした柔らかさを保つ。

一目で分かるクイックサイン

- 外套膜:均質かつ起伏が少ない“ビロード系”の質感

- 周縁:無〜極細の橙線(露出で消えやすい)

- 触角:同色〜やや淡色、横皺の段差が繊細

- 鰓:花弁状で過度に突出しない

観察・計測の目安

| 項目 | 目安 | 現場でのコツ |

|---|---|---|

| 全長 | 30–60mm(大型は80mm級) | 伸縮で見かけ長が変わるため“最大時”と“収縮時”を別記 |

| 体色 | 黒〜暗灰(均一) | 水中は青被りに注意、グレーカード代用で岩肌を写す |

| 周縁線 | 無〜極細の橙線 | +0.3〜+1.0EVで確認、逆光気味で縁を浮かせる |

| 表面 | 疣状突起に乏しく滑らか | 斜光を入れて“凹凸の少なさ”を確認 |

用語の整理(ミニ辞典)

- 外套膜

- 体表を覆う柔軟な膜状組織。厚みや縁取りが識別に有効。

- 歯舌欠如

- 本属に特有。海綿を“面で”取り込む摂食に適応した構造。

“色より質感”。黒一色でも、光の回し方で周縁線・触角の段差・鰓の花弁が立ち上がる。

分布・生息環境

本種は温暖〜亜熱帯域の広い海域に分布し、日本では本州太平洋岸・日本海側・南西諸島の浅場で観察される。世界的にはインド洋〜西太平洋に広く、潮間帯のタイドプールから水深10m前後の岩礁・藻場・砂礫ラグーンまで生息域が広い。鍵は“海綿+陰+段差”。海綿がパッチ状に繁茂する岩の立ち上がり、転石の裏、オーバーハングの暗部など、光が届きにくいミクロな隙間で遭遇率が上がる。うねりの影響が強い外洋的な岬より、入り江や湾内の比較的静穏な場所を好む傾向がある。

地域別の出現傾向

- 本州太平洋側:春〜初夏に浅瀬での目撃が増加。藻場の縁や転石裏が熱い。

- 日本海側:水温の立ち上がりとともに散発的に記録。台風後の漂着調査でヒットあり。

- 南西諸島:通年観察の余地。サンゴ片混じりの砂礫帯で安定して見られる。

環境×遭遇率マップ

| 環境タイプ | 底質・微地形 | 海綿の豊富さ | 遭遇の手応え |

|---|---|---|---|

| タイドプール | 転石・段差・くぼみ | 中〜多 | 中:干潮前後に暗部を重点的に |

| 浅い岩礁 | 亀裂・オーバーハング | 多 | 高:海綿パッチの外周を時計回りで二周 |

| 藻場の縁 | 砂泥混じり、基部に陰 | 中 | 中:茎の付け根と転石裏を交互に確認 |

| 砂礫ラグーン | サンゴ片が堆積 | 中〜多 | 中〜高:サンゴ片の影と海綿群落を往復走査 |

季節・海況のトリガー

- 季節:温帯では春〜初夏に浅場での出現が増える。

- 海況:大きなうねり後は基質が更新され、餌環境変化で新規出現があることも。

出現の三語は「海綿・陰・段差」。静穏な湾内でミクロな隙間を丁寧に拾う。

生態・生活史

クロシタナシウミウシは、歯舌を持たない代わりに、柔軟な外套膜と消化器の構造で海綿を体内へ“面取り”のように取り込む。食痕は広く薄い削り跡になり、同じ岩面に留まる個体では、日を追って面積が広がる様子を観察できる。雌雄同体で、側方の生殖孔を合わせて交接する。産卵は薄いリボン状の卵塊を渦巻きに巻いた“ロゼッタ”型で、岩面や海綿近くに固定されることが多い。ふ化後はプランクトン期(ベリジャー期)を経て着底・変態し、幼体は半透明感が残り周縁線が弱い。化学的防御(海綿由来化合物の蓄積)が捕食圧の高い環境での生存に寄与していると考えられる。

行動・季節性のヒント

- 温帯域では春〜初夏に浅い場所で活動が目立つ。

- 薄暗い時間帯は露出しやすく、陰から出てくる個体がいる。

- 台風後は海綿破片が増え、摂食痕と新規出現の両方を確認しやすい。

繁殖ステージの観察テンプレ

| ステージ | 見えるサイン | 記録の要点 |

|---|---|---|

| 交接 | 二個体が側面を寄せ合い静止 | 位置・時刻・潮位・水温を併記 |

| 産卵 | 渦巻きの卵リボンが基質に固定 | 卵幅・巻数・基質の種類(岩/海綿) |

| 発生 | 卵塊が白濁し内部の発生が進む | 日ごとの変化を定点で追跡 |

| 幼体 | 半透明で周縁線が弱い極小個体 | サイズと体色の推移をマクロで連続撮影 |

摂食痕の読み方(ミニ辞典)

- 面状の削り跡

- 海綿表層が広く薄く欠ける。移動方向は連続写真で推定。

- 点在する欠け

- 複数個体の摂食が重なった可能性。夜間活動も視野に。

卵塊と食痕をセットで追うと、“餌資源→繁殖→行動”が一本の線で見えてくる。

観察・探し方(潮間帯/ダイビング)

効率よく見つけるコツは、探索ルートを“海綿パッチの外周→暗部→段差”の順に固定化し、視線を一定のリズムで往復させること。潮間帯では干潮前後の短時間に絞り、タイドプール内の岩の立ち上がりと転石の底面側を優先。ダイビングでは、うねりが緩い湾内で水深5〜12mの岩礁縁や藻場の基部を低速で周回する。撮影前提のアプローチでは、被写体との距離を保ちつつ、斜めからの光で周縁と質感を浮かせる配置を選ぶ。採集・ハンドリングは避け、転石は必ず元の向きへ戻すのが鉄則だ。

環境別・探索チートシート

| 環境 | 見る場所 | 視線の動かし方 | +αのコツ |

|---|---|---|---|

| タイドプール | 岩の立ち上がり/くぼみの暗部 | 縁→底→縁の往復スキャン | 偏光で反射を抑え、黒の“へこみ”を拾う |

| 浅い岩礁 | 海綿パッチが連なる帯 | 外周を時計回り→反時計回りで二周 | 外周→内側の順で二段探索、見落としを削減 |

| 藻場の縁 | 茎の基部/転石裏 | 一本ずつ基部を点検 | 砂を軽く払い陰を可視化(攪乱は最小限) |

撮影準備チェックリスト

- 露出補正:+0.3〜+1.0EVで黒のディテールを確保

- 測光:スポット〜中央重点で被写体に合わせる

- 光:ストロボ一灯を斜め45度、白飛びはヒストグラムで確認

- 背景:砂地より岩面の陰影を選ぶと立体感が増す

“探す→見つける→残す”。観察者のふるまいが、地域の記録密度そのものを左右する。

類似種との見分け方

黒色系ウミウシの同定で迷いやすいのが、外套膜の質感と体表パターンの違いだ。クロシタナシは基本的に“無地で滑らか”。一方、黒地に灰白の斑点や網目模様、規則的な疣状突起が見える場合は別種の可能性が高まる。触角や鰓が周囲と同色で強く浮かない点も、フィールドで効く判断材料。とはいえ、露出や色被りで印象は大きくブレるため、斜光で質感を、段階露出で周縁線を、俯瞰と斜めの二方向から“形”を記録すると判定精度が上がる。

フィールド比較表

| 比較ポイント | クロシタナシウミウシ | 混同されるタイプ |

|---|---|---|

| 外套膜の質感 | 均一で滑らか、厚みがある | 粒状の疣や起伏が目立つ |

| 体表パターン | 基本は無地 | 白点・灰白のまだら・網目 |

| 周縁 | 無〜極細の橙線 | 明瞭な縁取りや点線状の模様 |

| 触角・鰓 | 同色で浮きにくい | 触角先端が淡色で強く目立つ/鰓が大型で派手 |

観察順序フレーム(迷ったらこれ)

- 黒の“均一度”と周縁線の有無を確認

- 斜光で外套膜の“凹凸の少なさ”を見る

- 触角・鰓の色調とサイズ感を比較

- 斑点や網目が見えたら別種候補へ分岐

判定は“形×質感×線”の三点掛け。単独の特徴に賭けない。

画像・記録の活用(撮影術と市民科学)

黒体の撮影は、露出不足と反射の二つが天敵だ。ストロボはやや斜めから当て、表面の微細な段差と周縁線を浮かせる。自然光のみなら、背景を暗めに選び、被写体の立ち上がりを強調する配置が効く。RAWで撮れば、シャドウ持ち上げ時のノイズ耐性が上がる。公開・共有の際は、画像に環境データ(時刻・潮・水温・底質・水深・透視度)を添えることで、単発の“きれいな写真”を地域生物相のデータへと格上げできる。希少地点は位置情報を控えめにし、採集圧や踏み荒らしを避ける配慮も忘れない。

撮影設定の目安

| シーン | Shutter / F / ISO | 光の回し方 | 狙える表現 |

|---|---|---|---|

| タイドプール接写 | 1/200・F8・ISO200 | 自然光+白砂をレフ代わり | 周縁線と厚みをくっきり |

| 水中近接 | 1/160・F11・ISO320 | 一灯斜め45度、拡散板で柔らかく | 鰓の縁にハイライト、立体感UP |

| 環境込み記録 | 1/100・F6.3・ISO400 | 弱い拡散光で背景情報を残す | 海綿パッチや基質との関係性 |

観察記録テンプレ(コピペ用)

- 日時・潮汐:YYYY-MM-DD HH:MM/満潮・干潮・中潮

- 場所:都道府県・海岸名(必要に応じて緯度経度)

- 環境:水温・透視度・水深・底質(岩/砂/藻場)

- 個体:全長・体色・周縁線の有無・触角/鰓の描写

- 行動:摂食・交接・産卵・移動・静止

- 共存:周辺の海綿・藻類・他のウミウシ

公開時の配慮

- 位置情報の秘匿

- 採集圧が高い場所は“市町村まで”の表記にとどめる。

- ライティングの節度

- 連続照射や至近距離での多灯連発は避け、明滅は最小限に。

写真は“証拠”であり“物語”。環境情報を添えて共有すれば、地域の知が積み上がる。

まとめ

クロシタナシウミウシは、“黒一色=識別が難しい”という先入観を、観察順序と露出管理で鮮やかに覆せるターゲットです。外套膜の均質な質感、周縁のごく細い橙線の有無、目立ちすぎない触角と花弁状の鰓――この三要素を斜光で拾えば、フィールド同定の精度は大きく跳ね上がります。

出現は海綿が繁茂する陰のある基質に偏るため、潮間帯では干潮前後、ダイビングでは湾内の浅場(5〜12m)をゆっくり周回するのが定石。台風通過後の基質変化や季節の立ち上がりも好機です。撮影は黒体ゆえに露出がシビアですが、段階露出とヒストグラム確認、斜め一灯のストロボで立体感を引き出せます。

観察記録は環境データ(潮・水温・底質)とセットで残し、市民科学プラットフォームへ適切に共有することで、地域の知の蓄積に貢献できます。非接触・非採集・転石は元に戻す――倫理の三原則を徹底し、次の観察者へ良い場を手渡しましょう。

- 識別は「色」より「質感」。周縁線は露出で消えるため要注意。

- 探索の合言葉は「海綿・陰・段差」。視線の往復スキャンを習慣化。

- 記録は“画像+環境情報”のペアで価値が倍増する。