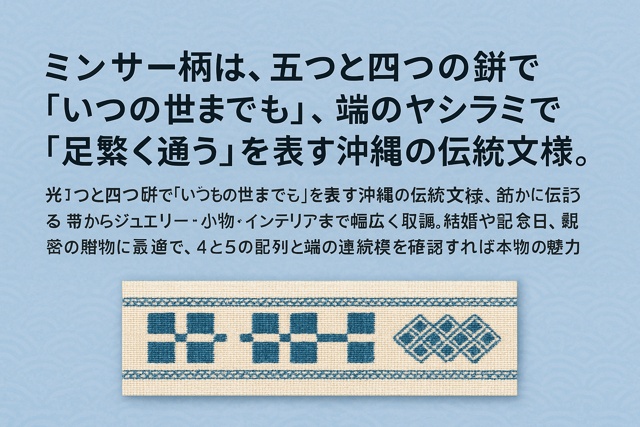

答えは、沖縄・八重山の暮らしが育んだ〈時間の約束〉と〈行動の約束〉という二つの層にあります。四つと五つの長方形は「いつ(五)+よ(四)=いつの世(よ)までも」を、帯の両端を走る細かな連続模様「ヤシラミ(ムカデの足)」は「足繁く通う=約束を行動で続ける」を表し、愛情・信頼・繁栄の祈りを静かに織り込みます。

本稿では、ミンサー柄に込められた意味を核に、歴史と語源、模様の読み解き方、本物の見分け方、暮らしへの取り入れ方、素材と技法、購入・体験・メンテナンスまでを網羅。検索の疑問を一度で解消し、読み終えた瞬間から自分の言葉で“ミンサー柄の意味”を語れるようになる、実用的で保存版のガイドをお届けします。

- キーワードの核心:〈五と四〉=「いつの世までも」、〈ヤシラミ〉=「足繁く」

- 学べること:由来と歴史/見分け方/選び方・贈り方/手入れ・体験

- 読者メリット:意味の背景まで理解して、自信をもって選べる・贈れる

ミンサー柄の意味とストーリー

ミンサー柄の中心にあるのは、形そのものがメッセージを運ぶ「記号としての織り」です。四つと五つの長方形の連なりは、単なる幾何学ではなく、音と記憶を織り合わせた“視覚の言葉”。これに帯端のヤシラミが加わることで、気持ち(永続の約束)と行動(足繁く通う)という二層の意味が一枚の布に同居します。

かつて手紙が届きにくい時代、島々の人々は、相手の暮らしに寄り添い続ける誓いを言葉ではなく「織り」で示しました。現代の私たちにとっても、忙しさの中でなお関係を丁寧に続けたいという願いは変わらず、だからこそミンサー柄は世代をこえて心に届きます。

四つと五つが語る「時間の約束」

四(よ)と五(いつ)の組み合わせは「いつの世までも」を表す語呂合わせ。繰り返される四角のリズムは、変わらぬ歩みと均衡を視覚化し、見る者に安心感と節度ある美しさを伝えます。わずかな揺らぎやにじみは手仕事の呼吸であり、“完璧すぎない完璧”が、長い時間の中で育つ関係のリアリティを醸します。

ヤシラミが語る「行動の約束」

帯の両端を走る細かな連続文様は、ムカデの足にたとえられ「足並みが止まらない」ことの象徴。気持ちだけで終わらせず、通う・通学する・通勤する・通院するなど、日々の小さな積み重ねを尊ぶ価値観を織り込んでいます。だからこそ、ミンサー柄は毎日使う小物と相性が抜群です。

意味の要点サマリー

| 要素 | 象徴すること | 具体的なメッセージ |

|---|---|---|

| 四つ+五つ | 時間の約束・永続性 | 「いつの世までも変わらぬ想い」 |

| ヤシラミ | 行動の約束・継続 | 「足繁く通い続ける誠実」 |

| 藍の濃淡 | 成熟・深まり | 「共に重ねる時間の陰影」 |

活用キーワード(SEO/AIO)

- ミンサー柄 意味/いつの世/足繁く/ヤシラミ/八重山ミンサー

- 通い婚の文化/贈り物の意味/指輪・帯モチーフ/本物 見分け方

- 藍染 小物/インテリア 布/手織り 機械織り 違い

歴史・由来と語源の背景

ミンサー柄は、八重山諸島(石垣島・竹富島など)の生活と通い婚の風習の中で磨かれました。文字や手紙の代わりに、意味を帯びた模様を贈る知恵が根づき、四角の配列や帯端の連続文様は「読み解ける物語」として受け継がれてきました。語源には諸説ありますが、「綿(ミン)×狭い(サー)」を語源とする説や、古い織語に由来する説などが知られています。いずれにしても「日常の布に意味を宿す」という本質は変わらず、観光や流通が発達した近現代には、帯からストール、小物、ジュエリー、インテリアへと応用範囲が広がりました。

タイムラインで押さえる

- 生活の織物期:通い婚の時代、贈答の文脈で意味が定着

- 地域アイデンティティ期:観光化とともに「八重山の象徴」に

- 現代の再解釈期:デザインと工芸が融合し、用途・素材が多彩に

時代ごとの位置づけ整理

| 時期 | 社会背景 | ミンサー柄の役割 | 代表的な用途 |

|---|---|---|---|

| 近世〜近代初期 | 島嶼の生活・通い婚 | 誠実と永続の誓いを織りで伝える | 帯・紐・衣料 |

| 戦後〜高度成長 | 観光・流通の拡大 | 地域の象徴として可視化・普及 | 土産・日用品・工芸品 |

| 現代 | デザイン思考・D2C | 物語性を価値に変える暮らしのデザイン | ジュエリー・インテリア・ビジネスギフト |

語源・名称の補足

- 「ミンサー/ミンサーフ」など地域で発音差あり

- 語源は諸説併存だが、日常布としての性格を指す見解が有力

- 「八重山ミンサー」としての地域的呼称が広く流通

デザインの特徴と本物の見分け方

本物らしいミンサー柄を見分けるには、〈四つ+五つの主文様〉と〈端のヤシラミ〉の二点を基軸に、糸の重なり・色のにじみ・裏面の渡り糸・端の処理を総合的に観察します。プリント製品は均一すぎる平板さや不自然なつなぎ目が出やすく、対して織物は糸の起伏と光の反射で“深み”が生まれます。配色は藍×白が定番ですが、生成り・墨藍・差し色・金糸など多彩。意味を損なわない範囲で四角の比率や間隔を調整し、帯幅や小物サイズに最適化する設計も見どころです。

チェックポイント(実践編)

- 主文様:四角の角が程よく立ち、〈4→5〉のリズムが読み取れるか

- ヤシラミ:連続が途切れず、端の始末が丁寧か

- 色と質感:藍の濃淡が立体感を生み、均一すぎない自然な表情か

- 裏面:渡り糸・返しの整え方に誠実な仕事が見えるか

品質比較テーブル

| 観点 | 手織りの傾向 | 機械織りの傾向 | プリントの傾向 |

|---|---|---|---|

| 表情 | 揺らぎと深みが出る | 均一で整う | 平板で光の変化が乏しい |

| 耐久性 | 適切な糸選びで長持ち | 実用品に適しやすい | 擦れで色落ち・割れが出やすい |

| 価格 | 一点性ゆえ高め | バランス型 | 安価だが意味の再現性に限界 |

誤解しやすいポイント

- 四角の数は必ずしも一列ごとに4・5の固定ではなく、全体として〈4と5のセット〉を読ませる設計もある

- 濃淡のムラ=不良ではなく、手仕事の呼吸としての表情であることが多い

- 端処理や柄合わせの精度は、使い込むほど差が出る重要指標

暮らしへの取り入れ方と贈り方の実例

ミンサー柄は、意味を〈毎日触れる場所〉に置くほど価値が育ちます。帯やストールなど「特別な日」に映える大物はもちろん、名刺入れ・財布・キーケース・スマホストラップといった日用品、玄関マットやテーブルランナーなどのインテリア、さらには指輪・ネックレス・カフリンクス・タイバーなどのジュエリーまで、用途は幅広いです。贈るときは、柄の意味を一言カードで添えるだけで受け手の記憶に残りやすくなります。

シーン別マトリクス

| シーン | 最適アイテム | 伝えたいメッセージ | 配色の目安 |

|---|---|---|---|

| 結婚・記念日 | 帯・リング・タペストリー | いつの世までも共に | 藍×生成り、深藍×白 |

| 昇進・開業 | 名刺入れ・タイバー | 足繁く積み重ねた誠実に敬意 | 深藍×白、墨藍×銀糸 |

| 新居・引越し | ランナー・クッション | この場所から続く日々にご縁を | 生成り×藍、木肌色と調和 |

| 長寿・節目 | ストール・額装布 | 変わらぬ歩みを讃えて | 濃淡藍のグラデーション |

装いの実例(和装・洋装・ビジネス)

- 和装:無地系の着物に藍のミンサー帯で凛と。帯留は素朴な素材で控えめに。

- 洋装:無地ニット+デニムにミンサーのストールで“意味のある無地”を作る。

- ビジネス:濃紺スーツにミンサー名刺入れ。会話の糸口としても優秀。

贈り方のコツ

- 意味カードを添える(例:「四と五=いつの世、端=足繁く」)

- 相手のライフスタイルに合う“毎日触れるもの”を優先

- 長く使う前提で、修理・メンテの相談先も一緒に伝える

素材・技法と工程の理解

ミンサー柄は「先染めの糸で文様を織り出す」ことに価値があります。糸の番手や撚り、括り(くくり)による防染設計、藍の建て方、整経の精度、打ち込みの強さ、仕上げの湯通し・地直し——各工程での判断が、四角の角の立ち方やヤシラミの密度、色の息づきを決定します。手織りは一点性に富み、機械織りは均一性に優れ、どちらも用途によって最適解が異なります。

工程フロー(概要)

| 工程 | 内容 | 文様への影響 |

|---|---|---|

| 糸準備 | 番手・撚り・素材選定 | 輪郭のシャープさ・手触り |

| 括り | 絣部分を防染し柄設計 | 四角の大きさ・位置決定 |

| 染め | 藍で段階的に染色 | 濃淡の深み・にじみ |

| 整経・製織 | 経糸の張りと打ち込み | 柄の整合・密度・耐久 |

| 仕上げ | 湯通し・地直し・縫製 | 落ち着き・寸法安定・見栄え |

素材別の特徴

- 綿×藍染:日常使いに強く、にじみの陰影が豊か。王道の組み合わせ。

- 麻・絹:季節感や艶を表現。礼装や盛夏のアイテムに適する。

- 化繊ブレンド:軽量・耐久・撥水性など機能面を重視する現代プロダクトに。

手織りと機械織りの選び分け

- 手織り:一点性・表情重視。贈答や長年の愛用品に。

- 機械織り:均一性・コストバランス重視。毎日使う小物や枚数が必要な用途に。

購入・体験・メンテナンスの実用ガイド

意味を知った上で選ぶミンサー柄は、買った瞬間から物語が始まります。購入前に〈用途・サイズ・配色〉の三点を決め、〈四と五の主文様〉と〈ヤシラミ〉の整い、〈藍の濃淡〉の趣を確認しましょう。体験型の工房では、織り機に触れて四角が現れる瞬間に立ち会えるため、理解と愛着が一気に深まります。メンテナンスは難しくありませんが、藍染の性質を知ることが長持ちの鍵です。

購入前チェックリスト

- 用途:帯/小物/インテリア——使用頻度と環境を想定して選ぶ

- サイズ:身長や設置場所の寸法を先に測る

- 配色:手持ちの服・家具の素材感(木・革・金属)との相性を見る

- 作り:裏面・端処理・柄合わせを確認し、誠実な仕事を選ぶ

お手入れ・保管の基本(藍染を長持ちさせる)

| 項目 | ポイント | 理由 |

|---|---|---|

| 洗濯 | 単独で短時間、陰干し | 色移り・退色を抑える |

| 保管 | 日光・湿気を避ける。風通し良く | 色褪せ・カビ予防 |

| 日常ケア | 摩擦部を点検、毛羽立ちは小ハサミで整える | 糸切れ防止と見栄え維持 |

| 長期保管 | 不織布で包み、防虫剤は直接触れさせない | 染料・素材への化学影響を回避 |

よくある質問(FAQ)

- Q. 四と五の順序に厳密な決まりはある? — A. 全体で〈4と5のセット〉が読めれば意匠として成立します。

- Q. プリントのミンサー柄でも意味は伝わる? — A. 形のメッセージは伝わりますが、織りならではの深みは限定的です。

- Q. 贈り物にはどの配色が無難? — A. 藍×生成り、深藍×白が儀礼・日常ともに外しにくい定番です。

まとめ

ミンサー柄の意味は、〈四つ+五つ=いつの世までも〉という時間の約束と、〈ヤシラミ=足繁く〉という行動の約束が、一枚の布で出会うところにあります。手紙の届きにくい時代に育まれた「視覚の言葉」は、現代に生きる私たちにとっても、忙しさの中で関係を続ける勇気と節度ある美しさを与えてくれます。

帯やジュエリーのような特別なアイテムだけでなく、名刺入れやランナーといった日用品に宿してこそ、意味は毎日の手ざわりに溶け込み、時間とともに深まります。選ぶときは〈用途・サイズ・配色〉を定め、〈四と五〉と〈ヤシラミ〉の整い、〈藍の呼吸〉を確かめるだけで、長く愛せる一品に出会える確率はぐっと高まります。

- 核心:形が言葉になる——四と五は永続、ヤシラミは継続の行動

- 実践:毎日触れる場所に置くほど価値が育つ(小物・インテリア)

- 選び方:用途→サイズ→配色→仕立て(裏面・端処理・柄合わせ)の順に確認

- 手入れ:藍染の性質を理解し、短時間洗い・陰干し・湿気管理を徹底

誰かと「これからも一緒に歩む」ことを、声ではなく道具で伝えたいなら、ミンサー柄ほどふさわしい意匠は多くありません。意味を知って選び、日々の生活に置けば、その四角はやがてあなた自身の物語を語りはじめます。